交通事故は減っている?交通事故件数は減少傾向続く。死者数は?

- 監修記事

-

佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

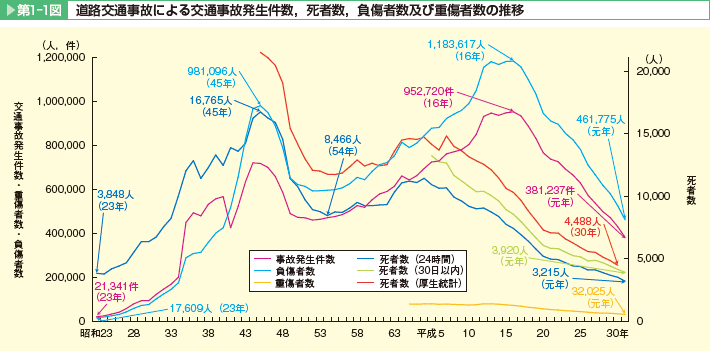

内閣府「令和2年版交通安全白書」によると、日本の交通事故による死者数のピークは1970(昭和45)年の1万6,765人です。当時は“交通戦争”と呼ばれる、事故が多発していた時代でした。

一方で、交通事故発生件数のピークは、2004(平成16)年の95万2,720件です。

交通事故発生件数と交通事故死者数にはギャップがあり、一見不釣り合いに見えます。2つの数字の背景には、何があるのでしょうか?

交通事故発生件数と死者数の推移

令和2年交通安全白書によると、交通事故による死者数は、1970(昭和45)年以降は減少に転じ、平成に入り一時増加したものの、2000(平成12)年を境に2014(平成26)年まで減少しました。2015(平成27)年にわずか4人前年から増加したとはいえ、その後は2019(令和元)年まで減少となっています。

一方で、交通事故発生件数は、2004(平成16)年以降減少しており、2019(令和元)年では38万1,237件となっています。

令和2年交通安全白書では、交通事故発生件数及び負傷者数は令和元年まで15年連続で減少したほか、交通事故死者数も減少傾向にあり、現行の交通事故統計となった1948(昭和23)年以降で最少となった2018(平成30)年をさらに令和元年は下回っています。

| 平成30年 (2018年) |

令和元年 (2019年) |

増減 | |

|---|---|---|---|

| 高齢者 | 1,966人 | 1,782人 | +184人 |

| 全年齢 | 3,532人 | 3,215人 | -317人 |

| 高齢者構成率 | 55.7% | 55.4% | -0.3 |

※令和2年交通安全白書より

令和2年交通安全白書によると、2019(令和元)年の高齢者の死者数は、前年の2018年から184人減少しています。

しかし、死者数に占める高齢者の割合は、上記の通り、2018(平成30)年及び2019(令和元)年とも55%を超え、その間に差はありません。

内閣府も、交通事故死者のうち高齢者の占める割合が依然高いことを指摘し、未就学児等とともに、高齢者の安全運転を支える施策の一層の加速を提言しています。

令和2年交通安全白書を見ると、交通事故による死者数が大きく減少する中で、75歳以上の死者数は微減にとどまっています。

ここで、過去を振り返るとともに、交通事故と死者数の推移の要因を探ってみましょう。

交通事故による死者数のピークは1970年

交通事故の長期的推移を見た場合、戦後、昭和40年代半ばごろまでは交通事故死者数が著しく増加し、1951(昭和26)年から1970(昭和45)年の20年間で、死者数は約4倍となりました。

この死者数は、日清戦争2年間の死者数にも迫るものであったことから、一種の「戦争状態」であるとして、 “交通戦争”と呼ばれました。

(令和2年交通安全白書より)

(令和2年交通安全白書より)

令和2年交通安全白書によると、2019(令和元)年の交通事故死者数は3,215人であり、ピークであった1970(昭和45)年の1万6,765人の5分の1以下になっています。

交通事故発生件数は死者数ほど減っていない

一方で交通事故発生件数に焦点を当ててみると、死亡者数とは違う経緯をたどっていることが分かります。

令和2年交通安全白書によると、交通事故発生件数は、死者数がピークの1970(昭和45)年では71万8,080件、その後1977(昭和52)年に46万0,649件まで減少しますが、その後はおおむね増加傾向を示し、ピークは2004(平成16)年の95万2,720件となっています。

2019(令和元)年の交通事故発生件数は、38万1,237件と大幅に減少してきていますが、死者数のピーク時の2分の1程度、交通事故発生件数のピーク時の5分2程度まで改善されたにすぎません。

交通事故発生件数、交通事故死者数の推移の背景には、自動車の安全性能向上や、歩道、信号機等の交通安全施設の整備充実、効果的な交通規制の推進、警察による交通指導取り締まりの強化、運転者対策の充実、交通安全運転及び交通安全教育の普及に加え、国民の年齢構成の変化などが複雑に絡み合っているようです。

しかしながら、全体として交通事故が減少しているのは確かです。交通の安全に寄与していると考えられる事由をいくつか取り上げてみましょう。

自動車の安全性能が格段に向上

自動車の安全性能向上は、日本国内だけでなく世界中の自動車メーカーが取り組んでいることです。

シートベルト着用をはじめ、エアバック装備や自動ブレーキシステムといった分かりやすい安全機能のほかにも、事故を起こした場合にボディが潰れることで衝撃を吸収し、乗っている人間への衝撃を和らげる車体構造など、昔と同じ状況で事故を起こしたとしても、運転者や同乗者への衝撃を低減させる取り組みがなされています。

自動車選びの指針ともなる自動車アセスメント(JNCAP)

なるべく安全性の高い自動車を選びたい、という考えがここ十数年で高まっています。

交通事故死者数が年間1万人を超え、“第二次交通戦争”とも呼ばれる状況となった1988(昭和63)年以降、たとえ事故を起こしてしまったとしても、なるべく運転者や同乗者の命を守りたい、後遺障害が残らないような自動車を選びたい、という機運が生まれました。

国土交通省と自動車事故対策機構(NASVA)は、安全な自動車やチャイルドシートを選ぶことができる環境を整えるとともに、メーカーによる安全な自動車等の開発を促進することによって、安全な自動車等の普及を促進しようとすることを目的に、「自動車アセスメント(JNCAP=Japan New Car Assessment Program)」を1995(平成7)年から実施しています。

自動車アセスメントでは、新車販売されている自動車に対してさまざまな安全性能に関する試験を行い、その結果を公表することで、自動車選びの判断材料とすることが狙いで、試験項目は年を追うごとに追加変更されています。

衝突しそうな場合に自動車が警報を発するか、あるいはブレーキをかけるといったドライバーを支援するさまざまな予防安全技術について試験等による評価を行っています。

また、試験車を壁(バリア)に衝突させたり、人の頭部を模擬したダミーを試験車のボンネット等に衝突させるなど、事故時に自動車の乗員や歩行者を守る技術について試験等による評価を行っています。

さらに、事故が起きた際に自動的に通報する装置について、その機能の違いを評価しています。

チャイルドシートについても、衝突時を模擬した試験や、使いやすさや取り付けやすさといった使用性についての試験を行い、評価を行っています。

これらの試験には、

- 歩行者頭部保護性能試験

- 歩行者脚部保護性能試験

- 座席ベルトの非装時警報装置評価試験

- 車線逸脱抑制試験

- ペダル踏み間違い時加速抑制試験

- 被害軽減ブレーキ試験 など

があります。

これらの結果は、総合的に評価され、☆の数で車種ごとに公表されていますので、安全性を重視して自動車を購入したいと考える場合に参考になるでしょう。

自動車の安全性を高める最新技術

自動車事故対策機構は、被害軽減ブレーキや車線はみ出し警報など予防安全技術の普及を踏まえ、2014(平成26)年度からは予防安全性能アセスメントの公表も始めています。

被害軽減ブレーキは、対車両、対歩行者(昼間)、対歩行者(夜間:街灯あり条件)、 対歩行者(夜間:街灯なし条件)の項目に分かれ、その正式名称は、衝突被害軽減制動制御装置(AEBS=Autonomous Emergency Braking System)といいます。

また、車線はみ出し警報は、2017(平成29)年度から車線逸脱抑制に変更され、その正式名称は、車線逸脱抑制装置(LDPS=Lane Departure Prevention System)といいます。被害軽減ブレーキ試験や車線逸脱抑制試験などを行い、総合評価で点数が付けられています。

最新技術を応用したレーダーやカメラなどを組み合わせたこれらの取り組みにより、衝突などの自動車事故を減らし、運転者や同乗者、歩行者の安全性を高めることが期待されています。

自動車の技術・性能博覧会とも言える「東京モーターショー」では、数年前までの省エネ性を競う風潮から、安全性向上技術がより重視されるようになり、自動運転の実現に向けた技術開発も多く発表されています。

警察による取り締まり強化は交通事故減少につながる?

警察による交通違反取り締まりの強化と、違反者に対する刑罰の厳罰化も、交通事故死者数減少の理由となるのでしょうか。

交通事故ゼロを目指す警察は、交通事故発生防止のためにさまざまな取り締まりを行っています。

長年のノウハウによって事故が発生しやすいポイントを押さえた、より効率的な取り締まりが行われるなど、交通事故減少の一役を担っていると言えます。

交通違反取り締まり件数は減少

しかし一方で、警察庁「令和2年警察白書(統計資料)」によると、交通違反取り締まりの件数は減少しています。

交通違反取り締まり件数の推移を見ると、1950(昭和25)年から2019(令和元)年までの統計において、1989(平成元)年の指数を100とした場合、1984(昭和59)年に163と最高指数を示していますが、平成に限れば、1989(平成元)年から2006(平成18)年までは110~92の間で推移し、2007(平成19)年の100以降はいずれの年も100を下回り、2009(平成21)年と2015(平成27)年に前年の指数を若干上回ったものの、他の年はいずれも減少しており、2019(令和元)年には67になっているのです。

取り締まり+罰則強化で効果大

道路交通法をはじめとする交通法規は、交通状況の変遷とともに改正が続けられています。

1999(平成11)年には運転中の携帯電話の使用が禁止となり、翌年には6歳未満の幼児のチャイルドシートの使用が義務化されました。

大きな変化としては、2002(平成14)年には度重なる酒酔い運転での事故を受け、酒酔い運転、酒気帯び運転の飲酒運転に対する罰則が強化されました。なお、2003(平成15)年12月に施行された刑法の一部改正により「危険運転致死傷罪」が新設されています。

また、2006(平成18)年には放置違反金制度がスタートし、翌年には飲酒運転に対する罰則がさらに強化されています。

段階的に進む飲酒運転の厳罰化

特に、飲酒運転に対する罰則の強化が続けられていて、酒酔い運転は2002年5月までは“2年以下の懲役又は10万円の罰金”だったものが、同年6月からは“3年以下の懲役又は50万円以下の罰金”、2007(平成19)年9月からは“5年以下の懲役又は100万円以下の罰金”(酒気帯び運転は“3年以下の懲役又は50万円以下の罰金”)となっています。

さらに、2007年には、運転者の周辺で飲酒運転を助長するような行為が行われることを防止するため、「車両の提供」、「酒類の提供」、「同乗行為」の禁止と罰則が新設され、また、飲酒検知拒否罪の罰則を「30万円以下の罰金」から「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げたのです。

そして、2009(平成21)年には、酒酔い運転や救護義務違反(ひき逃げ)等の悪質・危険な違反を行った運転者について、免許取消後の欠格期間が最長10年(改正前は最長5年)に延長されました。

令和2年交通安全白書によると、2007年の飲酒運転及び助長行為の厳罰化により、その翌年には129件減少したものの(2008年の死亡事故件数305件)、その後の減少スピードは緩やかになっています。

2010(平成22)年から2019(令和元)年までの10年間を見た場合、飲酒運転による交通事故発生件数は、2010年の5,561件から2019年の3,047件、飲酒運転による交通死亡事故件数は、2010年の295件から2019年の176件と多

少減少したと言えます。

先端技術や情報の積極的な活用で、道路交通の安全が期待されるところですが、飲酒運転やシートベルトをしないというのは、運転者の意識が低いままだということです。普通に生活して外に出る限り、交通事故に巻き込まれる可能性は誰にでもあります。

交通事故死者数減少は減少傾向に

高齢者人口の増加やシートベルト着用率の頭打ち、飲酒運転による交通事故件数の下げ止まりによって、死者数が減りにくい状況だとも指摘されています。

一方で、中央交通安全対策会議は、2016(平成28)年3月11日、2020(令和2)年までに、年間の24時間死者数を2,500人以下にするなどを内容とする、5か年計画である第10次交通安全基本計画(計画期間:平成28年度~令和2年度)を作成、実施しました。

交通事故死者数は、平成28年の3,904人から年々減少しており、令和元年には3,215人と、減少傾向を示しています。

先端技術や情報の積極的な活用で、道路交通の安全が期待されるところですが、飲酒運転やシートベルトをしないというのは、運転手の意識が低いままだということです。普通に生活して外に出る限り、交通事故に巻き込まれる可能性は誰にでもあります。

自動車の運転者だけではなく、同乗者や歩行者も例外ではありません

交通事故死者数減少の大きな流れを断ち切ってしまわないように、自動車の運転者だけでなく、同乗者も歩行者も、交通安全に関する意識を高めることが必要でしょう。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい