交通事故が発生しやすい時間帯・季節はある?

- 監修記事

-

佐藤 學(元裁判官、元公証人、元法科大学院教授)

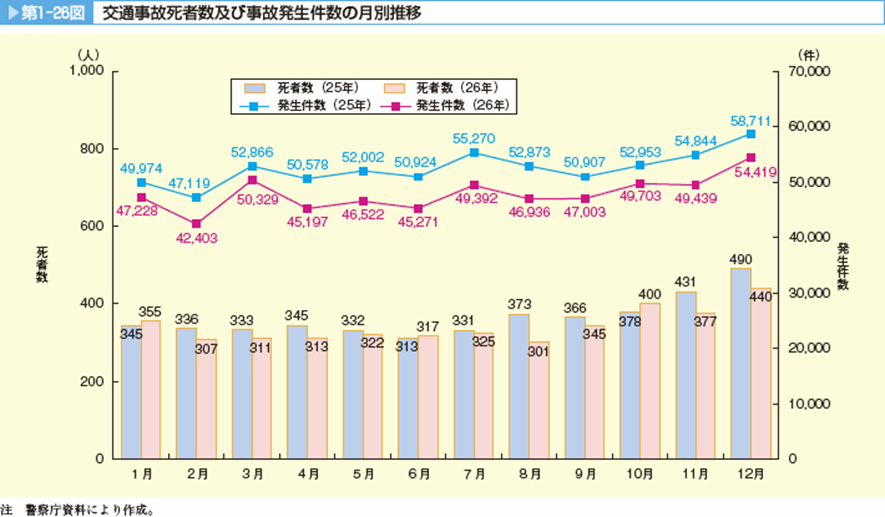

交通事故の発生件数の最も多い月は、内閣府「平成27年版交通安全白書」(以下「平成27年白書」といいます)によれば12月となっています。

また、警察庁交通局「令和2年における交通事故の発生状況等について」によれば、平成27年から令和元年までの5年間の交通事故の月別の死者数及び重傷者数も、いずれも12月が最も多くなっています。

12月に交通事故の発生件数が最大になる理由にはいくつかありますが、

- 日が短くなって日没の時間が早くなり、薄暮時間帯である17~19時の間に多く発生していること

- 年末にかけて帰省や年末旅行、業務交通の集中などによる交通量増加の影響を受けていると考えられること

- 忘年会、クリスマスなどの行事によって飲酒機会が増加し、飲酒運転による事故が多いこと

- 雪国では積雪や路面凍結によるスリップ事故が増えること

などが理由と見られます。

目次[非表示]

交通事故が発生しやすい時間帯は?

交通事故が発生しやすい時間帯、曜日、月、季節を見れば、日ごろから運転時に注意するべきことがはっきりしてきます。

まずは、時間帯別の交通死亡事故の発生状況を見てみましょう。

交通死亡事故の発生が多いのは、夕方~夜にかけての薄暮時間帯

内閣府「令和元年版交通安全白書」(以下「令和元年白書」といいます)によれば、交通死亡事故は、いわゆる帰宅時に相当する薄暮時間帯、すなわち、夕方の17~19時の間に多く発生しています。この薄暮時間帯(17~19時の間)の死亡事故は、他の時間帯に比し圧倒的に多くなっています。これは、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車や自転車、歩行者などの発見がお互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなるなど、交通の危険が生じやすい時間帯であることが要因として考えられます。

明るい時間は運転しやすく、暗くなると難しくなる?

自動車の運転は、明るい方が容易なのは誰もが感じることです。運転時に注意すべきポイントがはっきりして、頭もすっきりしている時間帯です。

逆に暗くなると、運転が難しいのも事実です。

夜間は視野が悪くなるため、歩行者や自転車などの発見が遅れます。速度感がにぶり、速度超過になりがちです。

その上、夜間は、過労運転や飲酒運転をする者や、酔って歩く者などがいたりするので、ライトを点灯していても、昼間より速度を落として慎重に運転することが求められます。

そして、眠気を催し、居眠りから起こしてしまった事故は、重大な結果を招いてしまいます。

死者数の割合は夜間の方が圧倒的に高い!

最初に、交通事故における昼夜別の死傷者数を確認しておきます。

令和元年白書によれば、平成30年に発生した交通事故の死傷者数52万9,378人のうち、昼間(日の出から日没までの間)の死傷者数は38万7,845人(73.3%)、夜間(日没から日の出までの間)の死傷者数は14万1,533人(26.7%)で、昼間の死傷者数が夜間の死傷者数の約2.7倍となっています。

夜間の死者数の率はなんと昼間の約2.4倍!

一方、令和元年白書によれば、平成30年の死者数は、昼間が1,862人(52.9%)、夜間が1659人(47.1%)で、交通事故の死傷者数に占める死者数の割合は、昼間が0.48%、夜間が1.17%であり、夜間の死者数の率は昼間の死者数の率のなんと約2.4倍となっています。

夜間の方が、交通量が少ないためにスピードを出してしまうことや、視野が悪くなるため、歩行者や自転車などの発見が遅れたり、過労運転や飲酒運転、さらに居眠り運転によるなど、大きな事故につながりやすいことが考えられます。

歩行者にとって危険な時間帯は薄暮時

自動車の運転が一番難しいのは、薄暮時と言われます。上記に示した要因のほか、日が傾いて西日がきつく物が見づらくなり、そこから一気に暗くなってヘッドライトを点けている自動車と点けていない自動車が混在する時間帯です。

また、同じ時刻でも、秋には日に日に日没が早くなり暗くなる時刻が早まります。同じ時刻に退勤し車を走らせても、昨日より今日の方が暗いと気づかずにしばらく走ってしまうこともあるでしょう。

令和元年白書によれば、薄暮時間帯は、昼間(薄暮時間帯を除きます)や夜間(薄暮時間帯を除きます)と比べて「自動車対歩行者」による事故の割合が高く、その死亡事故件数(平成27年~平成30年)は、昼間の約4倍、夜間の約2倍多くなっています。また、令和元年白書によれば、薄暮時間帯における「自動車対歩行者」の死亡事故件数(上記同)は、86%が道路の横断中に発生しています。

歩行者・自転車も自分を守るための対策を

薄暮時は、運転手から歩行者が見えづらくなる時間帯でもあります。

自動車での帰宅ラッシュと同じ時間には、徒歩で帰宅する人が増え、塾帰りの生徒たちや部活が終わった学生たちが帰宅する時間です。運転手は早めのヘッドライト点灯を心がけ、歩行者は反射素材を身に付けるなどの自衛策を取りましょう。

また、原則として車道の走行が義務付けられた自転車も、なるべく道路の左端を走行し、エンジン音だけで自動車やバイクの動向を予測せずに、しっかりと目で見て判断することが必要です。

週末の事故が多いというイメージは正しい?

「金曜の夜は事故が多い」「サンデードライバーが事故を多く起こしている」というイメージがありますが、本当なのでしょうか?

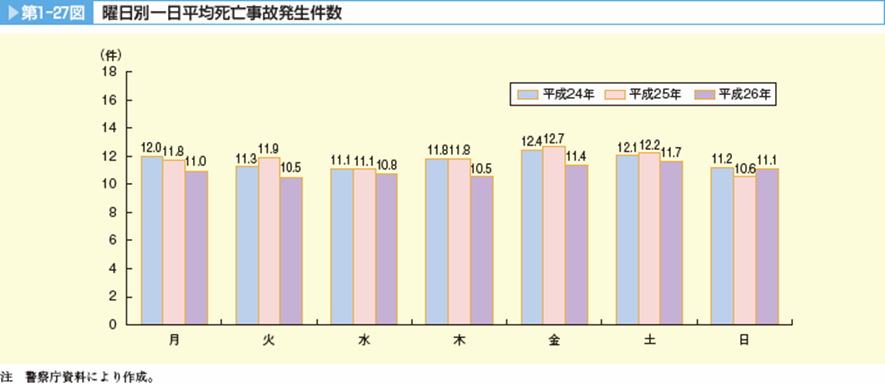

(内閣府HPより転載)

(内閣府HPより転載)

平成27年白書に、上記の曜日別一日平均死亡事故発生件数の分析が掲載されています。

平成26年の発生件数は、土曜日が11.7件、金曜日が11.4件、日曜日が11.1件と、やはり週末が上位を占めていますが、月曜日は11.0件、水曜日は10.8件、火曜日と木曜日は10.5件と、週末が突出して多いというデータではありません。

時代の変化で、曜日別の死亡事故の差が減少?

週末だけが休日ではなく、金曜日の夜だからと交通量が急増することもなくなるなど、ライフスタイルの変化がこういう状況を作り出しているのかもしれません。サンデードライバーが乗る自動車の安全性能が高まり、カーナビの進歩で運転中の危険が減少していることも一因と言えるでしょう。

月別では交通事故発生件数、交通事故死者数ともに12月がピーク

平成27年白書によって、月別の交通事故発生件数、交通事故死者数の推移を見てみましょう。秋から年末に向けて交通事故は増え、発生件数、死者数ともに12月がピークとなっており、年の後半に多くなる傾向が読み取れます。

(内閣府HPより転載)

(内閣府HPより転載)

交通事故発生件数は交通量に比例

12月は「師走」とも呼ばれますが、語源は普段はどっしり構えている先生(師匠)すら走り回るほど忙しい月だということです。

現代では昔に比べて、年末に全ての仕事や習い事のけじめをつけるという習慣は薄まってきましたが、それでも年末に向けてクリスマスなどのイベントは目白押しで、会社では仕事納めで普段の月よりもバタバタすることが多いでしょう。

「忙しい」という感覚は、交通事故を起こす要因になり、交通量もやはり12月が年間を通して一番多いわけです。つまり道路に走っている自動車が多いということは、当然事故が発生する可能性も高くなるのです。

こちらも読まれています交通事故は減っている?交通事故件数は減少傾向続く。死者数は? 交通事故の発生件数と死者数の推移を追うと、意外な関係性が見えてきます。自動車の安全性能の高まりと警察による取り締まり強化...この記事を読む

季節的要因も12月の事故発生を誘発

12月の季節的要因も見逃せません

日照時間が最も短く、死亡事故の発生が多い薄暮を含む夜間の時間が長くなることも要因のひとつです。加えて、自動車の運転に影響を与えるほど寒くなり始める気候となってくるので、細心の注意が必要な季節と言えます。

季節の変動に対する準備を怠らないことが大切

大雪が降るような1月から2月は、そもそも自動車での外出を控えることも多く、タイヤの備えも万全となっています。雪が降り始める、道路が凍結し始める12月が最も危険なのです。

スタッドレスタイヤやチェーンは早めに準備して急な降雪に備えたり、夜間や早朝は路面が凍結しているのではないかと用心したりする心構えで交通事故を起こす危険性を減らしたいものです。

冬季だけではなく、季節ごとの天候急変にも機敏に対応

運転に影響を与えるような天候は、交通事故件数の多い秋から冬だけではありません。それぞれの季節ごとに発生する天候急変に機敏に対応できるように、日ごろから知識を備えておきましょう。

急な大雨への対応

雨天時に路面が滑りやすくなるのは周知の事実ですが、特に降り始めが危険です。乾燥した道路に雨が降ると、泥やホコリが雨に混ざって非常に滑りやすい状態になるのです。いきなりゲリラ豪雨に遭ったような時は、スピードを抑え、車間距離を十分に取り、必要ならばライトを点灯させて自動車の存在を周りに知らせましょう。

また雨が降ると当然のようにワイパーを動かしますが、激しい雨では周りが見えないほどになります。特にサイドミラーなどが見にくくなるため、視野の確保には十分に注意しましょう。

強風への対応。横風に注意!

台風の時だけではなく、ゲリラ豪雨にも強風はつきものですし、冬にも強い風が吹き続ける地方があります。

運転に影響を与える風は、正面や後ろからの風よりも、横風の場合がほとんどです。強い横風を受けると車体から衝撃が伝わり、慌ててハンドルを切ると事故につながるおそれがあります。

ハンドルをしっかりと握り、冷静に対処しましょう

また強風時には大型車に近付かない方が賢明です。大型車の陰に入ると風が急になくなり、車体が大型車に引き寄せられる状態となります。

小学生の交通事故の死者・重傷者数のピークは3~6月と10・11月

12月に交通事故発生件数が多いというのは事実ですが、これはあくまで交通事故全体の総数の話になります。

12月に交通事故発生件数が多いというのは事実ですが、これはあくまで交通事故全体の総数の話になります。

内閣府「令和2年版交通安全白書」の「平成27年~令和元年合計」(以下「令和2年白書」といいます)によれば、小学生の学年別に見ると、小学1年生の歩行中の死者数は小学6年生の8.0倍と顕著な差があり、死者・重傷者数についても3..7倍であり、また、小学生の歩行中の交通事故発生月別死者・重傷者数は、3~6月及び10・11月が多くなっています。学年別に見ると、特にこの時期には、小学1・2年生が多いのです。特に、1年生については、入学間もない4月よりも5月中・下旬が第1のピークとなっています。

一般的な交通事故の発生件数のピーク時とは重なりません。

小学生の交通事故遭遇件数が5月から7月に多いのは、4月に新学期を向かえた後の“慣れ”による油断が事故につながるという理由が有力です。

小学1年生の上記ピークは、4月に新入学後の“慣れ”による油断が事故につながるという理由が有力です。

また、令和2年白書によれば、小学生の歩行中の時間帯別死者・重傷者数を見ると、7時台及び15~17時台に多く、特に、小学1・2年生が多くなっています。通行目的別死者・重傷者数を見ても、登校中が10.4%、下校中が22.2%を占めています。

交通事故が発生しやすい時期に、特に注意して運転をすることは当然ですが、同時に統計に影響されることなく、季節に応じた注意事項を頭に入れ、常に交通安全に心がけることが交通事故を減らす一番の手段でしょう。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい