交通事故にあったら最初にすることは?交通事故の初期対応について解説

- 監修記事

-

交通事故弁護士相談広場編集部

交通事故の初期対応は、怪我人の救助、救急車の要請、現場の安全確保、警察への届出、加害者の確認、事故状況の記録、目撃者の確認など、多くの行動が必要とされます。

しかし、事故を起こした、起こされたことで、これらのことが冷静にできるのかどうかは疑問です。

少しでも落ち着いて対処するためには、あらかじめ準備をしておくことが重要です。

目次[非表示]

交通事故時の初期対応は「まず落ち着いて」

負傷者の救護や警察への通報など運転者の義務も

交通事故はある日突然、予期せぬ状況で起こります。

自動車の運転をしている時に限らず、助手席に乗っている時、自転車に乗っている時、あるいは道路を徒歩で歩いている時など、どんな場合でも事故に遭う可能性はあるのです。

万が一交通事故に巻き込まれた場合、「まず、落ち着くこと」が大切です。

交通事故に遭ってしまって、沈着冷静な行動を取れる人はなかなかいないと思いますが、落ち着いた行動が人の命を救ったり、怪我をより軽くできたり、事故処理や示談交渉を円滑に進められたりする要因となるのは確かです。

交通事故の初期対応を頭に入れる、メモとして車の中に置いておく、スマートフォンにアプリを入れておくなど、とっさの行動が迅速に取れるように準備しておきましょう。

道路交通法に定められている交通事故の措置とは?

道路交通法(以下「道交法」といいます)に、交通事故の場合の措置として、以下のように行うべきことが定められています。

交通事故の場合の措置

第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

簡単に説明すると、

- 事故が起こったら運転を停止し

- 負傷者を救護し

- 危険防止を行い

- 警察に届出(110番通報)をし

- 警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいないときには直ちに最寄りの警察署(派出所・駐在所を含みます)に、事故の内容を報告する

といった流れになります。

それぞれについて、加害者になった場合と、被害者になった場合に分けて見てみましょう。

交通事故の加害者になってしまった場合に行うこと

交通事故を起こしてしまった場合、どのような対処をすればよいのでしょうか。加害者が行うべきことは、大きく分けて次の5つです。

運転を停止する

道交法に定められているように、交通事故を起こした運転者は直ちに自動車の運転を停止しなければなりません。

義務を果たさずにその場を立ち去ると、ひき逃げ事故として、より重い罪を犯してしまうことになり、人生を棒に振ってしまいます。

事故を起こすと動揺してしまいますが、必ず運転を停止して、救護措置などを行いましょう。

負傷者の救護

起こした交通事故により負傷者がいれば、大声で周囲の応援を呼びかけるとともに、119番通報(消防署への救急車の要請)やAEDの手配を依頼します。また、負傷者の応急救護処置を行ったり、負傷者を安全な場所に移動させたり、場合によっては負傷者を病院へ搬送したりする必要がある場合もあります。

軽傷だから救急車は必要ないと判断しその場を立ち去れば、ひき逃げと同じ処罰の対象となります。

道路上の危険防止

二次災害を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ、停止表示器材(いわゆる三角表示板)や発炎筒で後続車に事故であることを知らせます。また、周囲の人に交通整理や後続車の誘導等を依頼することが必要な場合もありましょう。

この際、被害者を移動させた方が良いかどうか、判断は分かれるところですが、基本的には後続車による二次災害を防ぐため、頭や首を固定しながら安全な場所に移動することが重要です。

こちらも読まれています負傷者の救護は運転者の義務。正しい手順と応急処置の方法 交通事故が発生したら、人命救助が最優先! 二次災害に注意しながら負傷者を救護することが義務付けられている。軽傷と素人判断...この記事を読む

警察への届出

交通事故が発生したことを警察に届け出ることは、運転者の義務です。通常は、まず110番通報によることになります。

交通事故が発生したことを警察に届け出ることは、運転者の義務です。通常は、まず110番通報によることになります。

加害者も被害者も怪我がなく、少し当たっただけだからと警察への届け出を怠ることは義務違反となります。

この際、通報の方法、報告内容などについては、以下のページで詳しく解説しているのでご参照ください。

こちらも読まれています交通事故が起きたら警察に通報を。ドライバーの通報義務で警察に伝えるべきこと 負傷者の救護と安全確保を行った後、警察へと連絡を入れること。基本的には加害者が行うが、場合によれば被害者も110番通報を...この記事を読む

保険会社への通知

交通事故を起こしたことを、加入している自動車保険の保険会社、又は代理店に通知を行います。

通知の内容は、次の通りです。

- 交通事故の発生

- 契約者・被保険者の氏名、住所、電話番号

- 保険証券の番号

- 事故発生の年月日、時間

- 事故発生の場所

- 事故の原因及び状況

- 警察への届出の有無

- 双方の車両の損傷の程度及び双方の負傷の程度

- 病院名

併せてその際、自動車保険に弁護士費用特約がついていないか確認することも必要です(弁護士費用特約がついていれば、軽微な交通事故であっても、弁護士に依頼しても費用倒れが回避できるというメリットがあります)。

保険内容によっては事故の初期対応を行ってくれるケースもあります。

事故を起こしてから連絡先を探し始めるのではなく、すぐに連絡できるように電話番号などを分かりやすい方法で控えておきましょう。

交通事故の被害者になってしまった場合に行うこと

交通事故が起きた場合、基本的に救急車の要請は加害者が行うべきことですが、気が動転して要領を得ない場合や、連絡を渋るような場合には、被害者自らが初期対応を行いましょう。なお、警察への届出は、道交法72条により、加害車両、被害車両を問わず、運転者の義務です。

後日の加害者との示談交渉を円滑に進めるために、被害者が必ず行っておきたい7つの行動は次の通りです。

負傷者の救護

交通事故は、加害者の怪我が軽く、被害者が重いとは限りません。

状況によっては、加害者が怪我をして救護が必要な場合があります。

その際には、被害者が救護活動を行う必要があり、また同乗者がいた場合も同様に救護や通報を行わなければなりません。

救護の内容は、基本的に、加害者の場合と同様になります。

こちらも読まれています負傷者の救護は運転者の義務。正しい手順と応急処置の方法 交通事故が発生したら、人命救助が最優先! 二次災害に注意しながら負傷者を救護することが義務付けられている。軽傷と素人判断...この記事を読む

警察への届出

被害車両の運転者にも、警察への届出の義務があります。110番通報も、加害者の場合と同じです。

加害者が警察への届出を渋っても、当事者での示談は絶対NG

業務中の事故であった場合や、免許の停止や取消しを逃れたいがために、警察には届け出ないで、その場で示談を申し出てくる加害者がいますが、被害者は絶対にこれに応じてはなりません。

示談交渉はその場での話し合いで合意すれば有効とされますので、後に治療費が必要になったり、後遺障害が明らかになったりした場合は損害賠償請求を行えなくなるのです。

必ず警察へ届け出て、警察官に事故の状況を説明し、人身事故扱いをしてもらうようにしましょう。

なお、警察への届出がないと、保険金請求手続に必要な交通事故証明書が発行されないので、注意が必要です。

加害者と加害車両に関する情報の確認

被害者は、加害者と加害車両に関する、次のような情報を確認し、メモ等を残しておくことが大切です。後日の示談や損害賠償請求を円滑に進めるためにも、欠かせないことです。

- 加害車両のナンバープレート、車種、車体の色等の特徴(ひき逃げやあて逃げの防止のためにも必要なことです)

- 加害者の本籍、現住所、氏名、生年月日、電話番号、連絡先(加害者に運転免許証、身分証明書や名刺などの提示を求めましょう)

- 加害者が加入している自賠責保険、任意保険の会社名、証明書番号(自賠責保険)、証券番号(任意保険)など(加害者に自賠責保険証、任意保険証などの提示を求めましょう)

- 加害車両の登録ナンバー、所有者、使用者(加害者に車検証などの提示を求めましょう)

- 勤務先、運転目的、雇い主の住所、氏名、連絡先(加害者に教えてもらうとともに、車体の会社名も確認しましょう)

なお、加害者からこれらを拒否された場合でも、自動車のナンバープレートに記載された登録番号をメモしておけば、後日陸運局で照会することができます。

事故状況の記録

事故直後、記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真(事故車の状況、衝突部位、破損状況、負傷状況など)の記録を残すとともに、事故現場の状況(信号や一時停止の有無、優先道路の有無)を確認しておくことが重要になります。そして、手持ちのカメラ、携帯電話やスマートフォンなどで事故状況を撮影しておきましょう。加害者の言い分もメモしておきます。

なお、臨場した警察官の氏名及びその所属警察署もメモしておきましょう。

事故状況・相手の身元確認の方法について、詳しくは以下のページも参照してください。

こちらも読まれています交通事故に遭った際、事故状況と相手の身元を確認する方法 交通事故を通報してから、救急車や警察が到着するまでの数分間、できるだけ自分で事故状況の確認と記録を行うこと。事故当事者の...この記事を読む

保険会社への通知

被害者が自動車保険に加入している場合は、その保険会社に事故を通知しましょう(通知の内容や弁護士費用特約の確認は加害者の場合と同じです)。加害車両が保険に加入していない場合、被害者が加入している自動車保険によって保険金が支払われることがあるためでもあります。

また、事故後の対応は、加害者の加入している保険会社が行うと考えられますので、加害者にもその保険会社に事故を通知してもらうように促しましょう。

なお、車両が会社保有の場合には、会社へも連絡しておきます。

目撃者の確認

事故の目撃者がいる場合は、事故現場で目撃者から氏名、住所や連絡先を教えてもらってメモしておき、捜査への協力を要請するとともに、後日必要ならば、証人になってくれるようお願いし、警察にも目撃者の存在を伝えておきましょう。

医師の診断を受ける

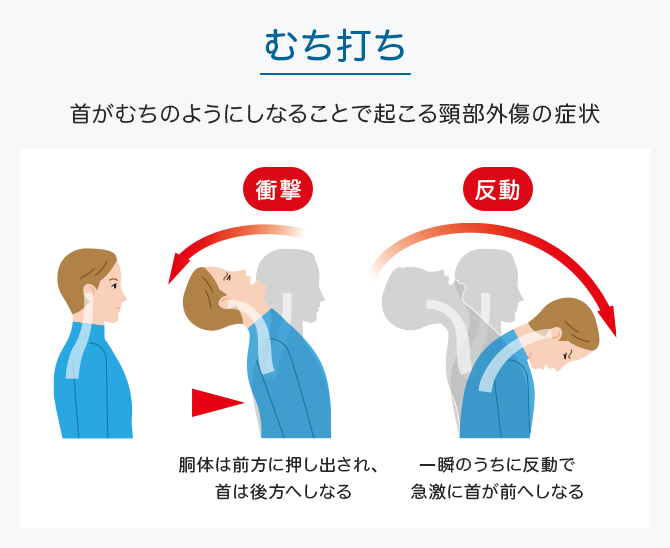

交通事故直後は誰しも混乱し、普通の状況判断ができません。自分の身体の状態も同じことで、怪我をしていないと感じていても、その場を離れてから、あるいは日数が経ってから痛みが出てくることが多いと言われています。

目立った外傷がなくても救急車を要請し、医師による診断を受けましょう。

また、救急車の要請をしないまでも、交通事故に遭ったら速やかに医師の診断を受け、診断書をもらっておきましょう。

仕事に早く戻りたいなどの理由はあると思いますが、後日医師による診断を受けても、時間が経ってしまうと、交通事故との因果関係を証明することが難しくなり、損害賠償を受けられなくなることがあります。

こちらも読まれていますむちうちとは?交通事故でむちうちになったら支払われる慰謝料の相場は? 交通事故では「むちうち症」になることが非常に多いです。むちうち症になったときの慰謝料の相場や、損をしないための対処方法を...この記事を読む

交通事故の初期対応には携帯電話やスマートフォンの活用を

警察への通報や救急車の要請は、かつては非常電話や公衆電話を探したり、電話を貸してもらえる場所を探したりする必要がありました。

しかし、現在では、ほとんどの人が携帯電話やスマートフォンを持っていますので、緊急時の活用を日頃から意識しておくことで、迅速な対応が可能になっています。

保険会社の事故対応サービス

自動車保険を提供している保険会社各社は、それぞれの契約者向け、又はフリーダイヤルによる事故対応サービスを展開しています。

特にスマートフォンでは、安全運転をサポートし、事故時の対応を自動的に行うようなアプリが提供されていますので、ダウンロードしておくのも良いでしょう。

アプリの操作を覚えることで、交通事故対応のシミュレーションにもなります。

まとめ

交通事故の初期対応では、怪我人の救護・後続車との二次災害を防ぐための安全確保・警察への通報といった運転者に義務付けられたものから、事故相手の確認・事故状況の記録など以後の示談交渉や損害賠償に関わるものまで求められる対応が広範です。

事故直後に冷静になりづらい状況ではありますが、初期対応全体の流れを理解した上で、落ち着いて漏れなく対応を進めるようにしましょう。

適切な初期対応を取ることは、交通事故の被害を最小限に食い止めるとともに、以後、相手方や相手方保険会社との示談交渉の場でも有効に働きます。

正しい交通事故の初期対応を行った上で、相手方の主張が実際と異なっていたり、交渉がうまく進まない場合は弁護士への相談をご検討ください。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい