交通事故の慰謝料とは?受け取る慰謝料の種類と3つの計算基準

目次[非表示]

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭うことで受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

交通事故の中でも、人身事故に遭って怪我をしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や苦痛、不安を感じ、多大な精神的苦痛を受けます。

そこで、その精神的なショックを慰めるための賠償金として、慰謝料が必要となるのです。

一般的に「慰謝料=治療費や発生した物損の補償費用」と考えている方も少なくないと思いますが、上記の通り、慰謝料は「精神的苦痛を慰謝すること」を目的としたお金であり、治療費や物損に対する補償金などとはまったく別の費用項目として考えるのが原則です。

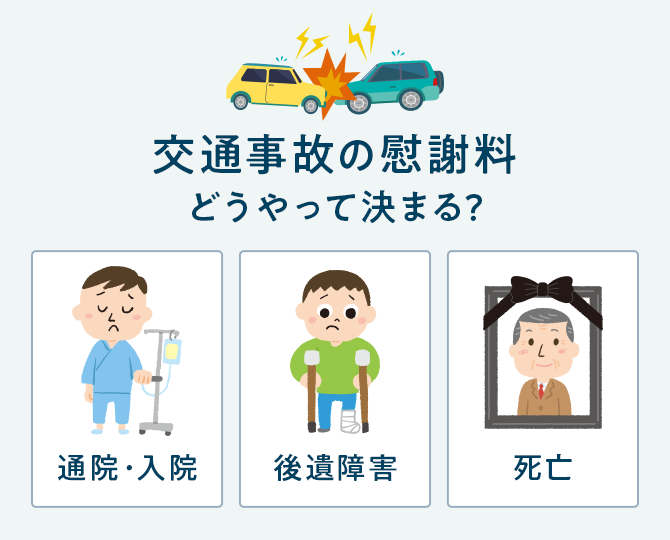

交通事故の慰謝料相場

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があり、それぞれの金額相場は以下の通りです。

| 入通院慰謝料 | 28万円~116万円(通院1ヶ月~6ヶ月の場合) |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 110万円~2800万円(第14級~第1級の場合) |

| 死亡慰謝料 | 2000万円~2800万円(独身・子ども・高齢者などの場合~一家の支柱の場合) |

なお、これらの金額相場は、交渉を弁護士に依頼し、最も高い慰謝料基準を適用した場合のものです。保険会社任せや加害者の言い分に流されると、慰謝料の金額は上記よりかなり低くなるのが通常です。

交通事故で請求できる慰謝料の種類

交通事故で発生する慰謝料について、もう少し細かくみていきましょう。実は交通事故で請求できる慰謝料には3種類があります。

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 死亡慰謝料

それぞれがどのようなものか、みていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は交通事故によって負傷したときに認められる慰謝料です。

入通院治療を受けた期間の長さに応じて支払われるので「入通院慰謝料」といいますが、怪我をすると認められるので傷害慰謝料とも呼ばれます。

入通院慰謝料は、基本的に被害者が受傷すれば発生するので、後遺障害が残らなくても支払ってもらえます。

ただし入院治療や通院治療を受けた場合に限って認められるので、受傷しても病院に行かなかったら支払いを受けられません。

また入通院した期間の分を計算されるので、治療期間が長いケースの方が高額になります。

入院と通院を比べると、入院した人の方が重傷と考えられるので、同じ治療期間であれば、通院期間より入院期間の方が、慰謝料は高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によって「後遺障害」が残った場合にのみ支払われる慰謝料です。

後遺障害とは、交通事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ってしまい、そのことについて正式に「後遺障害認定」を受けた場合の身体や精神の障害です。

後遺障害が残ると、被害者は一生その症状を抱えて生きて行かなければならず、多大な精神的苦痛を受けることになるので、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。

ひと言で交通事故の後遺障害と言ってもケースによってさまざまですから、後遺障害慰謝料の金額は、残った後遺障害の内容によって大きく異なります。

当然重い症状が残った場合に慰謝料の金額も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、その名の通り、事故で被害者が死亡したときに支払われる慰謝料です。

被害者に家族がいて、被害者の収入によって生活していたケースでは、被害者の死亡によって家族も大きな精神的苦痛を受けるので、死亡慰謝料は、家族がいた人の方が高額になる傾向にあります。

交通事故慰謝料 3つの計算基準

実際に交通事故が発生したとき、上記の3種類の慰謝料はどのようにして計算されるのでしょうか?

実は、交通事故の慰謝料算定基準には3種類があり、どの算定を採用するかで慰謝料の金額が大きく異なってきます。

どのような基準があるのか、以下でご紹介します。

自賠責基準

1つ目の慰謝料算定基準は「自賠責基準」です。自賠責基準は、自賠責保険で保険金を計算する際に利用されています。

自賠責基準は、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、交通事故被害者に対する最低限の保障をするものです。

当然ながら、支払金額は最も低くなります。

任意保険会社などは「自賠責基準」があたかも正当な基準であるかのような説明をしてくることがありますが、自賠責基準は被害者がもともと持っている最低限の基準です。

法的な権利として請求が認められている慰謝料の金額と比べると、自賠責基準は相当小さな金額となります。

任意保険会社の主張は決して正当とは言えず、鵜呑みにすべきではありません。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が保険金を計算するために独自に定めている基準で、主に任意保険会社が被害者と示談交渉を進める際に利用されます。

交通事故のケースで保険会社を相手に被害者が自分で示談交渉を行った場合、まず任意保険基準を適用されて各種の慰謝料が計算されます。

任意保険基準は、自賠責基準よりは多少高めになっていることが多いですが、被害者に法的な権利として認められている慰謝料の請求金額と比べると、かなり低くなります。

つまり、任意保険会社から提示された慰謝料の金額で納得してしまうと、被害者にとっては損する可能性が高まるということです。

弁護士基準

3つ目の基準は弁護士基準です。

弁護士基準は法的な根拠の伴った正当な基準であり、裁判で慰謝料を請求するときにも採用されています。金額的にも3つの基準の中でもっとも高額です。

弁護士が示談交渉に対応する場合は、慰謝料の算定基準としてこの弁護士基準が適用されます。そのため、被害者が自分で示談交渉を進めるよりも大幅に示談金が増額されます。

入通院慰謝料の基本的な相場

入通院慰謝料は、どのように計算されるのか、それぞれの慰謝料算定基準を比較してみましょう。

自賠責基準

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は1日につき4300円が認められ、対象となる日数は、支払基準においては「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされ、実務上、「治療期間」と「実入通院日数×2」を比較して、期間の少なくなる方とされています。

自賠責の入通院慰謝料の対象となる日数は、以下の小さい方の数字です。

- 治療期間(入通院した期間)

- 実際に入通院した日数×2

自賠責基準では、実際に通院した日数が少なくなると、入通院慰謝料が減額されてしまいます。

また、自賠責の入通院慰謝料計算の際には、以下のようなルールも適用されます。

- 同じ日に2つ以上の病院にかかった場合の治療日数は1日とする

- 骨折などによるギプスの装着期間は治療日数に含める

- 最終の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている場合、治療日数に7日加算する

たとえば6か月(180日)の総治療期間のうち、120日入通院した場合には、180日が基準とされるので、

- 180日×4300円=77万4000円

の入通院慰謝料が認められます。

6か月(180日)のうち、80日しか通院しなかった場合には、実通院日数である80日×2が採用されるので、入通院慰謝料の金額は、

- 160日×4300円=68万8000円

となります。

なお、自賠責保険では、傷害の損害賠償額は、慰謝料を含めて120万円が上限です(自賠法施行令2条1項3号ロ)。

こちらも読まれています自賠責保険によって支払われる慰謝料と補償額の簡単な計算方法 自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的としてすべての自動車に加入が義務付けられているもの。当保険の慰謝料は、傷害、後遺...この記事を読む

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社に全社統一的な基準はなく、任意保険会社が独自に設けている基準です(新基準といいます)。ただ、かつては任意保険会社も統一基準が用いられていましたので、ここでは統一基準当時の数字(旧基準といいます)をベースに説明します。

任意保険基準では、通院期間よりも入院期間の方が高額な入通院慰謝料を設定しているケースが多いのです。金額的には、通院の場合に自賠責基準と同水準、入院すると自賠責基準より高くなる、というイメージです。

たとえば6か月(180日)の治療期間の場合、全期間通院なら64万3000円、入院2か月・通院4か月なら89万5000円の入通院慰謝料が認められます。

こちらも読まれています自賠責基準、任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)損害賠償額の違い 交通事故の損害賠償金額を算出する場合、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士(裁判)基準と3つの基準があり、自賠責基準が...この記事を読む

弁護士基準

弁護士基準で計算する場合にも、通院期間より入院期間の方が、入通院慰謝料の金額が上がります。また弁護士基準の場合、軽傷の場合と通常程度の怪我の場合とで異なる基準が使われており、軽傷の場合には慰謝料が3分の2程度に減額されます。さらに、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための目安とすることもあります。

計算例を挙げます。

通院6か月の場合

通常程度の怪我で通院6か月のケースでは、入通院慰謝料の相場は116万円となります。

入院2か月、通院4か月の場合

通常程度の怪我で入院2か月、その後通院4か月のケースでは、入通院慰謝料は165万円となります。

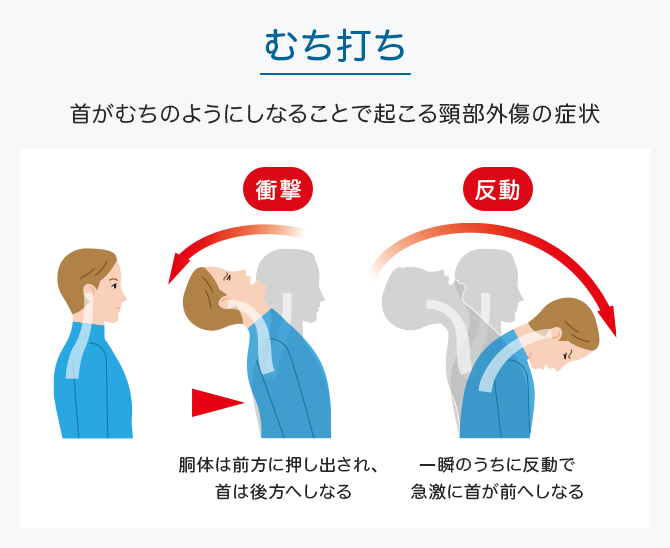

通院6か月(軽傷)だった場合

被害者が打撲などの軽傷やむち打ち症で他覚的な所見がない場合には、慰謝料は減額され、通院6か月のケースでは、入通院慰謝料は89万円となります。

このように、弁護士基準で計算すると、同じ6か月の治療期間でもケースによって入通院慰謝料が大きく変わってきますが、どのケースでも任意保険基準や自賠責基準よりは高額になります。

6か月の間に通院日数が80日だった場合

6か月の間に80日しか通院しなかった場合には、実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数(280日分〔80×3.5〕)を比較して、少ない方の日数(6か月〔180日〕)の入通院慰謝料しか請求できません。

6か月の間に通院日数が45日だった場合

6か月の間に45日しか通院しなかった場合には、158日分(45×3.5)の入通院慰謝料しか請求できません。通院期間5月と8日の場合は、5月分の通院慰謝料(79万円)に、その後の8日分の通院慰謝料を加算することになります。この場合、通院6月(89万円)と5月(79万円)の差額(10万円)を30日で除して通院5月を超えて6月以内の場合の日額を出し(3333円)、これに8日を乗じますので、入通院慰謝料は81万6600円程度に減額されます(軽傷を前提として計算しています)。

なお、下記の比較表は、上記の5つの例によっています。

| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 通院6か月 | 77万4000円 | 64万3000円 | 116万0000円 |

| 入院2か月、通院4か月 | 77万4000円 | 89万5000円 | 165万0000円 |

| 軽傷 | 77万4000円 | 64万3000円 | 89万0000円 |

| 通院日数が80日 | 68万8000円 | 64万3000円だが、適宜減額される可能性が高い | 116万0000円(軽傷の場合には89万0000円) |

| 通院日数が45日 | 38万7000円 | 64万3000円だが、適宜減額される可能性が高い | 81万6600円 |

弁護士基準で計算する

慰謝料を計算するときに必ず「弁護士基準」を適用することも重要です。上記で比較した通り、同じ状況でも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準を適用するかにより、慰謝料の金額が大幅に異なってくるからです。

弁護士基準を適用すると、ほとんどどのようなケースでも慰謝料が大きく増額されます。被害者が自分で示談交渉をすると任意保険基準を適用されるので、高い弁護士基準をあてはめるため、弁護士に示談交渉を依頼するのが得策と言えます。

注目!

交通事故の慰謝料でお悩みなら無料相談をご利用ください

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

後遺障害慰謝料の計算の仕方

次に、後遺障害が残ったときの後遺障害慰謝料の計算方法をご紹介します。

後遺障害慰謝料の基本的な相場

後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害の等級」によって機械的に算出されます。交通事故の後遺障害は、内容や程度に応じて14段階に分けられ、それぞれ「等級」がつけられます。1級がもっとも重症で、14級がもっとも軽い内容となっています。当然等級が上がれば上がるほど慰謝料が高額になります。

こちらも読まれています交通事故の損害賠償金額を決める等級認定とは? 交通事故で被害者が負った負傷の治療費補償は、症状固定によって打ち切られる。その後の生活を補償するために、等級認定によって...この記事を読む

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどの基準でも、等級ごとのだいたいの相場が決まっています。3つの基準を比較すると、以下の通りです。(下記の表は自賠法施行令別表第2の場合です)。

| 後遺障害の等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準(推定) | 自賠責基準 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1150万円 |

| 2級 | 2370万円 | 1120万円 | 998万円 |

| 3級 | 1990万円 | 950万円 | 861万円 |

| 4級 | 1670万円 | 800万円 | 737万円 |

| 5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |

| 6級 | 1180万円 | 600万円 | 512万円 |

| 7級 | 1000万円 | 500万円 | 419万円 |

| 8級 | 830万円 | 400万円 | 331万円 |

| 9級 | 690万円 | 300万円 | 249万円 |

| 10級 | 550万円 | 200万円 | 190万円 |

| 11級 | 420万円 | 150万円 | 136万円 |

| 12級 | 290万円 | 100万円 | 94万円 |

| 13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |

| 14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |

なお、任意保険基準については旧基準であり、新基準ではそれぞれの保険会社によって異なります。

上記をみると、自賠責基準と任意保険基準はだいたい似通った数字になりますが、弁護士基準で計算すると、他の基準の2~3倍の水準となっています。

たとえば、むち打ち症からになったら12級又は14級の後遺障害認定を受けられる可能性がありますが、14級になった場合、自賠責基準なら32万円、任意保険基準なら40万円にしかなりません。弁護士基準なら110万円となります。12級の場合、自賠責基準なら94万円、任意保険基準なら100万円ですが、弁護士基準なら290万円です。

遷延性意識障害(植物状態)や重度の高次脳機能障害により、最も重い自賠法施行令別表第1の1級1号(要介護)に認定されれば、自賠責基準では1650万円、任意保険基準では1300万円(ただし、新基準では自賠責基準と大差がないものと推測されます)、弁護士基準では2800万円となり、また、両眼の失明などの重大な後遺障害により、自賠法施行令別表第2の1級に認定されれば、自賠責基準では1150万円、任意保険基準では1300万円ですが、弁護士基準では2800万円となり、金額に大きな差が出てきます。

参考:自賠法施行令別表

こちらも読まれています後遺障害等級とは?認定を受けるまでの流れと等級一覧 交通事故に遭って辛い後遺症が残ってしまったら、「後遺障害等級認定」を受けて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの補償を...この記事を読む

死亡事故の場合の慰謝料計算方法

死亡事故が発生すると、被害者には「死亡慰謝料」が認められます。死亡慰謝料はどのような計算方法になるのか、みておきましょう。

自賠責基準の場合

自賠責基準の死亡慰謝料は、本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けて計算されます。

本人の慰謝料は、一律400万円です。

遺族の慰謝料は、遺族の人数によって異なります。1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円です。遺族が被扶養者の場合には、上記に200万円が加算されます。

自賠責基準の死亡慰謝料は、最大で1350万円となります(被扶養者の遺族が3人いたケース。本人の400万円+遺族の950万円=1350万円)。

任意保険基準の場合

任意保険基準は各任意保険会社によってさまざまですが、1つの例として以下のような数字を挙げておきます。

- 一家の大黒柱が死亡した場合、1500~2000万程度

- 配偶者が死亡した場合、1300~1600万円程度

- 18歳未満で未就労の被害者の場合、1200~1500万円程度

- 被害者が65歳以上の高齢者であった場合、1100~1400万円程度

あくまで1つの参考値ですが、自賠責基準よりは高額になるのが通常です。

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料の相場は以下の通りです。

- 被害者が一家の支柱だった場合、2800万円程度

- 被害者が母親や配偶者だった場合、2500万円程度

- その他(子どもや高齢者、独身の男女など)の場合、2000万円~2500万円程度

このように、弁護士基準で死亡慰謝料を計算すると、その他の基準と比べて1000万円やそれ以上慰謝料が増額されるケースも多々あります。

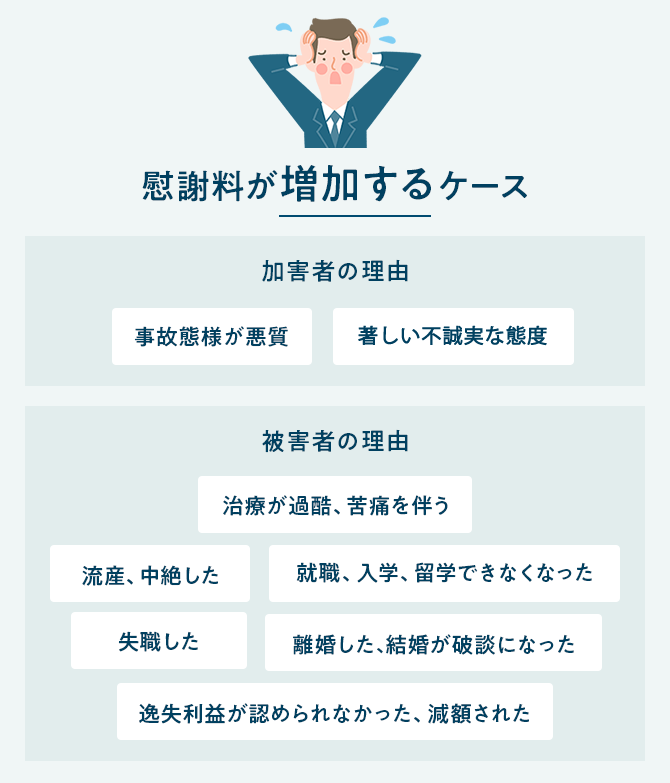

慰謝料の金額が増減するケース

ここまで慰謝料の標準的な「相場の金額」をご紹介してきましたが、実際の慰謝料の金額は、ケースによって増減します。

以下では、交通事故の慰謝料が増額されるケースや反対に減額されるケースがどのような場合なのか、説明を加えていきます。

慰謝料は事情をふまえて修正される

「慰謝料が増減額される」と聞くと「人によって慰謝料が変わる?そのようなことになったら不公平ではないか?」と思う方がおられるかもしれません。

なぜ慰謝料は「事情をふまえて増減される」のでしょうか?

そもそも慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償金」です。精神的苦痛は、目に見えるものではないので、慰謝料の金額はそもそもがフィクションの数字です。不公平にならないように、同じような事故では同じような金額が認められるように相場が設定されていますが、個別のケースによって、明らかに精神的苦痛が強いケースとそうでもないケースがあるものです。

また被害者に過失がある場合や、すでに他からお金を受け取っている場合には、交通事故の賠償金そのものが減額されることがあります。その場合、賠償金の一部である慰謝料も自然に減額の対象になります。

このようなことから、各種の事情によって慰謝料は増減額されます。以下では、具体的にどういったケースで慰謝料が増額され、あるいは減額されるのかみていきましょう。

注目!

交通事故の慰謝料でお悩みなら弁護士に相談を

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

慰謝料が増加するケース

慰謝料が増額されるのは、以下のようなケースです。

事故態様が悪質

加害者が、故意に危険運転行為(自動車運転死傷処罰法2条及び3条に定める危険運転行為、たとえば、薬物等の影響により正常な運転が困難な状態で運転したり、赤信号を殊更に無視するなどして運転する行為を指します)をし、あるいは重大な過失(酒酔い、無免許、信号無視、著しい速度違反による運転のほか、道交法117条の2の2第11号に定める、他の車両等の通行を妨害する目的で、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転や、同法117条の2第6号に定める、上記第11号の罪を犯し、高速道路等で他の車両を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた運転を指します)により、交通事故を起こし、被害者が死傷した場合には、加害者が起こした事故態様が悪質なものとして、慰謝料の増額事由となります。なお、過積載(事故の発生と相当因果関係がある場合)や居眠り運転により、交通事故を起こし、被害者が死傷した場合についても、増額事由とされる場合があるとされています。

加害者の著しい不誠実な態度

加害者に著しく不誠実な態度がある場合としては、加害者が、ひき逃げをして被害者の救護措置を講じなかったこと、事故の状況について故意に虚偽の主張をしたこと、証拠隠滅を図ったこと、何ら理由がないのに被害者に責任転嫁をし、自己の責任逃れに終始していること、被害者を侮辱したことが考えられ、これらについては、加害者の事故後の行動が極めて悪質と評価できる場合として、慰謝料の増額事由となります。

しかし、不誠実かどうの法的評価については微妙な問題もあるため、単に、被害者に対し謝罪、見舞いに行かなかったとか、賠償交渉を保険会社任せにしたという、その程度の不誠実は弁護士基準の中に織り込み済みと考えるべきであり、「著しい」不誠実な態度とはいえないとする見解も有力に主張されています。

被害者が離婚した、結婚が破談になった

交通事故による受傷をきっかけに家族関係が壊れてしまい、離婚に至ってしまうケースがあります。また、事故前に結婚が決まっていた人でも、後遺障害が残ったなどの事情で破談になることがあるでしょう。そういった社会的不利益を被ったケース(もっとも、これらについては、事故との相当因果関係が争われることも少なくありません)では、被害者の受ける精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料の増額事由として斟酌されることがあります。

被害者が失職した

交通事故で重大な怪我をすると、それまでのようには仕事を続けられなくなる方が多いものです。サラリーマンなどの方は退職せざるを得なくなることがありますし、自営業者の方も廃業を余儀なくされることがあります。このように、欠勤により勤務先を解雇され、あるいは退職せざるを得なかった場合や廃業で失職する場合など社会的不利益を被った場合(もっとも、これらについては、事故との相当因果関係が争われることも少なくありません)には、被害者は多大な精神的苦痛を受けるので、慰謝料の増額事由として斟酌されることがあります。

被害者が就職、入学、留学できなくなった

交通事故前に就職や入学、留学などの新たな門出が決まっていても、交通事故に遭い、内定が取り消されたり、就職が遅れた場合、学校への入学が遅れたり、学生が出席日数不足で留年、あるいは退学した場合、留学、入学試験や資格試験を断念した場合など社会的不利益を被った場合(もっとも、これらについては、事故との相当因果関係が争われることも少なくありません)には、被害者は大きな精神的苦痛を受けるので、慰謝料の増額事由として斟酌されることがあります。

被害者が流産、中絶した

妊婦が交通事故に遭い、衝撃で流産してしまうケースがありますし、レントゲン検査や投薬などの治療を受けるため、やむなく中絶するケースもあります。そのようなとき、被害者の受ける精神的苦痛は通常のケースより大きくなるので、慰謝料の増額事由として斟酌されることがあります。

逸失利益が認められなかった、減額された

交通事故で醜い傷跡が残る「外貌醜状」や脚の軽度な短縮障害、味覚・嗅覚の障害など、労働能力に直結しにくい後遺障害では、「逸失利益」が認められなかったり減額されたりすることがあります。そのような場合には、慰謝料を増額することにより、全体としての賠償金額を調整している裁判例もあります。

治療が過酷、苦痛を伴う

怪我の程度が重大で、治療方法が過酷であったり苦痛を伴ったりすると、慰謝料の増額事由として斟酌される可能性があります。

慰謝料が減少するケース

慰謝料が減額される例としては、以下のようなパターンがあります。

過失相殺された

交通事故では、加害者だけではなく被害者にも何らかの過失があることが多いものです。そのために、示談交渉では被害者と加害者の「過失割合」を決定します。被害者にも過失割合があると、その分「過失相殺」されて、被害者の受け取れる慰謝料やその他の賠償金が減額されます。また、過失相殺については、多数の交通事故訴訟をある程度統一的に処理するために、事故態様ごとに過失割合を示した過失相殺率基準が示されています。

なお、自賠責保険については、被害者に重大な過失がある場合に限り、2割から5割の過失相殺がされることになっており、裁判よりも被害者に有利な取扱いがされています。すなわち、後遺障害又は死亡事案につき、被害者の過失割合が7割未満であれば減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば5割を保険金額から減額することになっています(傷害については、7割以上の過失で2割減額。ただし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります)。

身体的素因で減額された

交通事故には「素因減額」という考え方があります。素因減額とは、被害者が有していた身体的素因や心因的素因が損害の発生や拡大に寄与している場合に、それら被害者の素因を考慮して損害賠償額を減額することです。

このように、素因には「身体的素因」と「心因的素因」があります。身体的素因とは、被害者の持病や既往症、身体的特徴などの身体的な要因です。たとえば、ヘルニアがあったために治療に時間がかかった場合や、以前にも交通事故に遭っていて、そのときの後遺障害が原因で治療が長引いた場合、完治しなかった場合などに身体的素因による減額が行われることがあります。

ただし、単に「被害者の首が標準よりも長い」という程度の「被害者の身体的特徴では身体的素因による減額は行われません。

心因的素因で減額された

心因的素因とは、被害者の精神的な疾患、性格、ストレスに対する脆弱性などの心因的な要因です。たとえば、被害者が事故前からうつ病にかかっていたために積極的に治療を受けず入通院期間が長引いた場合や、被害者が事故で落ち込み自殺未遂をしたために損害が拡大した場合などには心因的素因による減額が行われます。

損益相殺された

交通事故の損害賠償では「損益相殺」によって慰謝料が減額される可能性もあります。損益相殺とは、交通事故によって損害を受けた被害者が、同一の原因により「利益」を得た場合において、その利益分を損害賠償額から減額することです。

被害者は交通事故がなかったら利益を得られなかったのだから、そのような利益の分は損害と通算するのが公平なので、損益相殺が行われます。

損益相殺の対象になるのは、以下のような受取金です。

- 加害者からの弁済金

- 自賠責保険から受け取った保険金

- 政府保障事業によって支払われたてん補金

- 労災保険金

- 厚生年金や健康保険などからの給付金

- 人身傷害補償保険の保険金

これらのお金を受け取ると、その分慰謝料が減額されます。

これに対し、以下のようなお金は受け取っても損益相殺の対象になりません。

- 香典

- お見舞金

- 生命保険の死亡保険金

- 搭乗者傷害保険の保険金

- 自損事故保険の保険金

- 生活保護の給付金

- 労災の特別支給金

自動車保険からの給付金については、人身傷害補償保険は損益相殺の対象になりますが、搭乗者傷害保険や自損事故保険は対象にならないので注意が必要です。

また労災給付については、基本的な給付金は損益相殺の対象になりますが、特別支給金は損益相殺の対象から外れます。

何が損益相殺の対象になり、何が対象にならないかということは非常に複雑で把握しにくいです。自分で判断がつかない場合には弁護士に聞いて確かめるのが確実です。

交通事故の慰謝料交渉は弁護士に相談を

交通事故で恐ろしい目に遭って苦痛を伴う怪我をしたら、きちんと慰謝料を支払ってもらうべきです。ましてや後遺障害が残ったり被害者が不幸にも死亡してしまったりした場合には、どれだけお金を支払ってもらってもあがなうことはできないでしょう。

現在の法律の制度によると、弁護士に依頼すると弁護士基準が適用されて、慰謝料が大きく増額される仕組みになっています。不合理かもしれませんが、弁護士に依頼するかしないかだけで慰謝料の金額が大きく変わってくるのです。

人身事故の被害者の正当な権利を守るためには弁護士の力を頼る必要があります。交通事故に遭われたならば、まずは交通事故に力を入れて取り組んでいる弁護士を探してアドバイスを受けるところから始めてみて下さい。

注目!

交通事故の慰謝料でお悩みなら弁護士に相談を

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

関連動画

また、公式Youtubeチャンネルではここまで解説した交通事故の慰謝料の種類、計算基準の考え方について、図解を交えてわかりやすく解説した動画を公開しておりますので、あわせてご参照ください。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい