負傷者の救護は運転者の義務。正しい手順と応急処置の方法

- 監修記事

-

交通事故弁護士相談広場編集部

交通事故が発生したとき、事故に関わった車両の運転者や同乗者がまず行わなければならないのは、負傷者の救護です。道路交通法でもは運転者などの救護義務として定められていて、この義務を果たさないと救護義務違反(ひき逃げ)となり、懲役などの重罰を科されることがあります。ともあれ負傷者のケガの程度は医師でないと分かりませんので、たとえ軽傷と思われる怪我でも、必ず救急車を要請しましょう。

目次[非表示]

負傷者の救護は義務

運転を停止して負傷者を救護し、安全を確保すること!

交通事故が発生したら、まず行わなければならないのは負傷者の救護です。これは道路交通法に定められている義務であり、怠ると処罰の対象となりますので、自動車を運転する際、または同乗する際はぜひ頭に入れておきましょう。

道路交通法で定められている負傷者救護の義務

道路交通法では、次のように交通事故が起こった場合の措置について、次のように定められています。

(交通事故の場合の措置)

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(道路交通法第72条1項前段)

ここで注意が必要なのは、過失割合など、どちらが悪かったのかという問題はさておき、事故に関わったすべての車両の運転者等は直ちに負傷者の救護に当たらなければならないということです。

また、運転者だけでなく、同乗者も負傷者の救護に当たらなければならないことも忘れてはなりません。

負傷者を救護しなかった場合、重い刑罰が科せられる!

交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護せずその場を去ることは、救護義務違反として、道路交通法により、次のような刑罰が科せられます。

人を負傷させた運転者が救護しなかったとき

自動車で歩行者を跳ねたケースのように、人を負傷させた運転者が救護しなかった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条2項)。

人を負傷させていない運転者が救護しなかったとき

信号待ちをしていたら後ろからぶつけられ、ぶつけた側の運転者が負傷したケースのように、人を負傷させたわけではない運転者が救護しなかった場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(道路交通法117条1項)。

同乗者が救護しなかったとき

他人が運転する自動車に同乗していた人が負傷者を救護しなかった場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の5第1号)。

負傷者への救護義務違反は、いわゆる「ひき逃げ」に当たるもので、法律的にはもとより倫理的にも非常に悪質な行為といえます。

また、交通人身事故においては、被害者が死亡または負傷した事実に対して、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、殺人罪などが適用され、救護義務違反に対するのとは別の刑罰も科せられます。

救護義務違反は重い行政処分の対象にもなる

救護義務違反に対しては、刑罰だけでなく、重い行政処分も科せられます。

交通違反や交通事故に対する行政処分は、運転者などに対して点数を付ける形で行われます(点数制度)。この点数は、その人の持つ道路交通における危険性の度合いを意味します。

交通人身事故で救護を怠ると、まず救護義務違反に対して35点が付けられます。また、人身事故を起こしたことに対して、被害の度合いにより20点(死亡)から2点(軽傷)までの点数が付けられます。

たとえば、救護義務違反と被害者死亡とが重なると、“35点+20点=55点”となります。累計15点で免許取り消し(免取)という行政処分が科せられるため、この場合も免取となってしまいます。

免取の後、免許を取り直せるまでの期間を「欠格期間」といい、この期間は免取の原因となった点数により異なります。55点で免取の場合、免取の前歴がなければ、欠格期間は7年です。免許を取り直すまで7年待たなければならず、その間は自動車の運転ができないことになります。

ひき逃げは逃げきれない!

令和2年(2020年)版犯罪白書によると、令和元年に発生したのひき逃げ事故は7,491件で、そのうち死亡事故は127件です。令和2年(2020年)版警察白書によれば、令和元年の交通事故発生件数は38万1,237件ですので、交通事故の約1.96%がひき逃げ事故ということになります。

令和元年の死亡事故の検挙率は100.8%、重傷事故の検挙率は84.2%と高く、重大事故ほど警察が捜査に本腰を入れて取り組んでいるようです(※)。

ひき逃げは、卑劣極まりない事件として、警察は執念を燃やして犯人を捜します。同時に、あおり運転や車上荒らしへの対策として、ドライブレコーダーや防犯カメラ・ビデオの設置が増えてきていることも、検挙率上昇の大きな要因のひとつと思われます。

交通事故を起こしてしまうと、頭がパニックになり、事故の発覚を恐れるあまり、つい現場から逃げてしまいがちです。しかし、上のデータが示すとおり、ひき逃げは逃げきれないのが現実です。逃げても必ず検挙され、厳罰が待っています。

万が一、人身事故を起こしてしまったら、その場にとどまって救護義務を果たし、警察官の指示に従うのが、運転者の将来のために一番良い選択であることを忘れないでください。

こちらも読まれていますひき逃げに遭ったら慰謝料・損害賠償はどうなる?自動車保険は使える? ひき逃げに遭ったら慰謝料・損害賠償の請求はどうなるのでしょうか?ひき逃げされた場合の慰謝料や損害賠償、慰謝料請求出来ない...この記事を読む

負傷者の救護を行う方法

交通事故が発生し、負傷者がいる状態に直面した時、とっさに必要な行動に移せる人は少ないと思われます。誰もが救急救命や心肺蘇生の知識を持っているわけではないので、助けなければという気持ちはあっても、何もできない人が大半でしょう。

しかしここでいう負傷者救護とは、負傷のあるなしを確認し、救急車を要請し、安全な場所に負傷者を移動させ、二次災害を防ぐための措置を行うことです。

人命救助を最優先に、救急車が到着するまでの数分間に少しでも措置ができれば、事故後の負傷者の状態を良い方向に向かわせることができるのです。

負傷者の状況を確認する

自分が運転する自動車に関わる交通事故が起こったら、まず自動車の運転を止め、負傷者がいるかどうかの確認を行います。

負傷者がいる場合、まず、自動車の流れや散乱物の有無など周囲の状況を確認し、自分が負傷者のもとに行くことに危険がないかどうかを判断します。

そうした危険がなければ、負傷者のもとに行き、意識があるかどうかを確かめます。

負傷者の肩の近くに膝をつき、肩を軽く叩きながら、「もしもし、大丈夫ですか」などと大きな声で呼びかけ、目を開ける、うなづく、声を出すなどの反応があるかどうかを見ます。

反応がなければ、「意識なし」と判断し、後ほどお話しする応急救護措置を始めます。反応があれば、「意識あり」と判断し、本人にとって楽な体位を取らせます。本人に聞いても楽な体位がはっきりしないときは、気道を確保しつつ横向きに寝かせる「回復体位」にします。

負傷者がいる場合は、どのような状態でも救急車を要請する

交通事故が起きた時、呼びかけにも答えなかったり、出血を伴う大怪我をしていたりすると、誰もが救急車の要請を思い付くでしょう。

交通事故が起きた時、呼びかけにも答えなかったり、出血を伴う大怪我をしていたりすると、誰もが救急車の要請を思い付くでしょう。

また、車に引っ掛けられて数メートルは飛ばされたのに意識はしっかりしている、身体に強い衝撃があったはずなのに出血などの外傷がない、というような場合でも、救急車を呼ぶ必要があります。

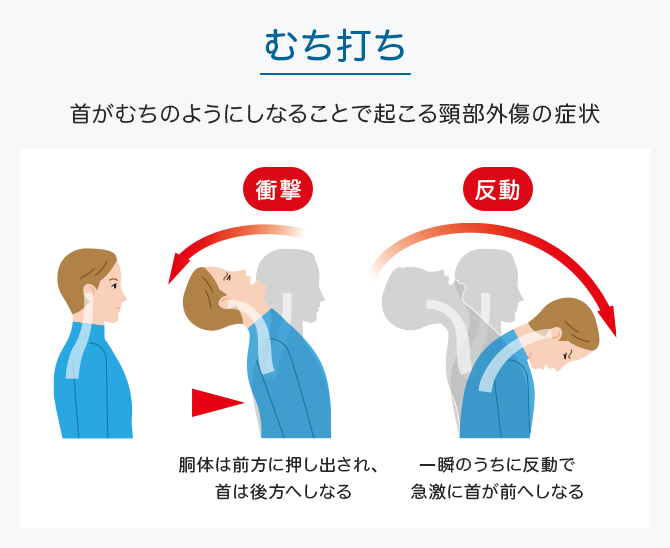

事故直後は怪我人も興奮していることから、痛みを感じないことが多く、時間が経つにつれて痛みが出てきて動けなくなるというケースは珍しくありません。特に頭部に衝撃を受けて内部で損傷が起こっている場合は、すぐに症状が表れないことが多いのです。

交通事故の場合、小さな怪我だからといって怒る救急隊員も病院の医師もいません。交通事故による負傷者がいる場合、ケガの大小を問わず救急車を要請して、必ず医療機関の診察を受けるようにしましょう。

怪我人を安全な場所に動かす

交通事故による怪我人が道路上に倒れ、他の車の往来により身の危険がある場合、安全な場所に動かして良いものかどうか迷うことがあります。

特に頭部や頚部に衝撃を受けていると思われる場合は、どのように対処すれば良いのか分からない人がほとんどでしょう。しかし、後続車による二次災害を防ぐためには、頭や首を固定しながら、まずは安全な場所に移動させることが先決です。

消防署などによる応急手当の講習では、数名で負傷者を取り囲み、ひとりが首と頭を固定し、残りの人が首から下を持ち、中心者の「1、2、3」の合図で息を合わせて全員同時に持ち上げ、移動させるという方法が教えられています。

その際、ゆっくりと、自身の安全にも注意して移動させるようにしましょう。

負傷者救護と同様に大切な安全確保

交通事故の場合の措置を定めた道路交通法72条に、「道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されているように、負傷者の救護と同様に安全確保が重要な義務となります。

事故に関連した人たちの怪我の状態を確認し、事故車両を道路の脇などの安全な場所へ動かし、さらなる交通事故を誘発させないようにすることが重要です。車が動けばハザードランプを点けて移動させ、車が壊れて動かない場合は、周りにいる人たちの助けを借りて車を移動させることも考えましょう。

また、周りに助けてくれる人がいない場合は、ハザードランプを点け、車に積んである三角表示板や発煙筒などを使って、後続車に事故を知らせる措置を行います。

負傷者の救護における応急処置の方法

救急車を要請してから現場到着まで、平均で9.4分(総務省・令和4年版「救急・救助の現況」より。令和3年のデータ)かかります。

心肺停止や大量出血など重篤な怪我の場合、救急車が到着するまでの間の適切な処置により、傷病者の命を救ったり、後遺障害をできるだけ少なくすることができるのです。

しかし交通事故においては、救護者自身もケガをしていたり、気持ちがひどく動揺してパニックに陥っていることが多いものです。

胸骨圧迫を中心とした心肺蘇生法は、とてもスタミナを消耗する作業でもあります。

無理に応急処置をすることは、かえって自分のケガを悪化させたり、呼吸困難などのパニック発作さえ起こすリスクをはらんでいます。

救護者としては、できるだけ気持ちを落ち着かせて、119番通報した電話で消防署の指示を仰ぎながら、自分ができる範囲で措置を行うことが現実的だといえます。

応急処置の基本的な流れ

まず負傷者の肩の近くに膝をつき、肩を軽く叩きながら「もしもし、大丈夫ですか」などと大きな声で呼びかけ、反応があるかどうかを見ます。

目を開ける、声を出す、うなずくなどの反応がなければ、意識なしと判断し、協力者を求めます。

両手を振りながら、「すみません、どなたか手を貸してください」と周りの人に呼びかけます。

人が集まって来たら、具体的な人を指さして、「あなた、119番に電話して救急車を呼んでください」「あなた、AEDを持ってきてください」と依頼します。

次に呼吸状態を確認します。

負傷者の胸とお腹を見て、上下に動いていなければ、呼吸停止=心停止と判断します。

直ちに胸骨圧迫を開始します。

自分の両手を上下に重ねて組み、下側の手首の肉の盛り上がった部分(手掌基部)を負傷者の胸骨の位置に合わせます。

そして、胸骨が床と垂直に5㎝ほど沈み込むように、1分間に100~120回のテンポで圧迫します。

これに人工呼吸を組み合わせれば理想的ですが、胸骨圧迫だけでもかなりの救命効果があるとの研究報告もあることから、救急車が来るまで胸骨圧迫を続けることを第一に考えましょう。

このような救命救急については、消防署や日本赤十字社などで講習会を行っています。

自動車事故に備えることはもちろん、自分の周りの人の命を救うという意味も含め、こうした講習会を受けておくことをお勧めします。

講習会では、消防署の救急救命士や日本赤十字社の救急法指導員から実践的な指導を受けることができます。

直接圧迫止血法(出血が見られる場合)

負傷者に大量の出血が認められる場合は、直接圧迫止血法という方法で止血を行います。

出血部位を清潔なハンカチやガーゼで強く圧迫します。感染症予防のため、直接血液に触れないようにします。

そのために、プラスチック製やゴム製の使い捨て手袋を車内に常備しておきましょう。

そうした手袋がないときは、スーパーのレジ袋を手袋代わりにする方法もあります。

高速道路での交通事故は、後続車に注意

高速道路での事故は大きなものになりがちで、当事者が負傷者の救護などに当たることが難しいケースが多いと思われます。むしろ高速道路では、後続車が絡んだ二重・三重の追突事故に注意が必要です。

ハザードランプ・停止表示板・発煙筒などで後続車に事故の発生を知らせる

二重事故などを防ぐには、まず、車を降りて本線や路肩を歩き回らないことです。高速道路上を歩いていた人が後続車に跳ねられる事例がしばしば報道されています。

ハザードランプや停止表示板、または発煙筒などで後続車に事故の発生を知らせ、速やかにガードレールの外など安全な場所に避難することが重要です。

事故車両、または車線が塞がれて動けなくなった車の中に留まるのは、後続車に追突されるおそれがあり、非常に危険です。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい