症状固定とは?判断時期の目安と対応のポイント

- 監修記事

-

西日本綜合法律事務所(弁護士 宮地慎二)

症状固定とは?

症状固定とは、怪我などの治療を続けてきたものの、症状が完全に改善せず後遺症が残った状態のまま、それ以上の治療効果が期待できなくなった状態を指します。

交通事故で怪我を負った場合、怪我に対して適切な治療を受けますが、事故の相手方と交渉を行う上では、いったん治療の区切りをつける必要があります。

治療を通じて症状が完全に治癒すれば区切りは明確ですが、症状が改善しきらない場合は、症状固定の判断をもって治療の区切りとされます。

症状固定は、通常、担当する医師が医学的な観点をもとに判断されます。

にも関わらず、損害賠償交渉の都合から、治療途中でも保険会社が一方的に症状固定を通知してくる場合があります。

そのため「症状固定のタイミング」は、被害者と保険会社の間で争いの要因によくなります。

医学的な意味での症状固定

怪我に対して治療を行っても大幅な改善や回復の兆しが見込めない状態のことを医学的な意味での症状固定といいます。

症状固定の状態では、怪我に対してリハビリテーションなどの治療を行って一時的に改善したとしても、すぐに症状が戻ってしまいます。

法律的な意味の症状固定

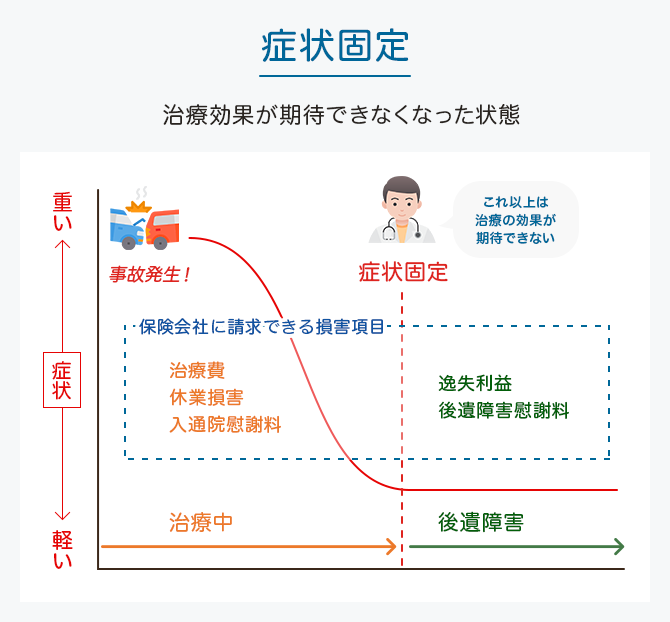

症状固定となった場合、基本的に治療は終了します。怪我の後遺症として残ってしまった症状に対しては、後遺障害と整理して別の補償対象として問題を解決していくことを損害賠償上の症状固定といいます。

症状固定の診断を受ける前は傷害部分と呼ばれ、治療費や休業損害、入通院慰謝料などを加害者側に請求することが認められています。しかし、症状固定の診断を受けた後は後遺障害部分として逸失利益や後遺障害慰謝料を請求することができるのです。しかし、症状固定前のように治療費や休業損害を請求することは出来なくなってしまうので注意が必要です。

症状固定は誰が決める?

基本的に症状固定の診断は主治医が行う

現時点の状態が症状固定であるか否かはとても重要な判断となります。では、症状固定の判断は誰が行うのでしょうか。基本的に症状固定の判断は怪我の状況や治療経過を熟知している主治医が行います。適切な時期に症状固定の診断を受けるためには、怪我の状態や回復の具合をきちんと医師に伝えて治療を行うことが大切になります。

最終的な症状固定の判断は裁判所が行う

基本的に症状固定の診断は主治医が行いますが、症状固定は加害者の賠償範囲に区切りをつける法律的な意味合いもあります。そのため、症状固定が法的概念である以上は最終的な判断は裁判所が行うことになります。

例えば、1年以上治療を継続しても症状が改善しない患者さんに対して主治医が治療の継続が必要であると判断したとします。その際、裁判所は加害者が被害者への補償の責任を負うべきと考えられる期間は6ヵ月と判断した場合、症状固定のタイミングは6ヵ月となります。

症状固定のタイミングが重要な理由

症状固定後は、損害賠償請求の傷害部分の項目を変更できなくなる

ではなぜ症状固定のタイミングが重要なのでしょうか。なぜならば、症状固定のタイミングは損害賠償額に影響するためです。

法律的には、症状固定前を「傷害部分」と定め、症状固定後を「後遺障害部分」と定めています。症状固定前の傷害部分と症状固定後の後遺障害部分では請求できる項目が異なってくるのです。

傷害部分では、治療費・交通費・付添看護費・入院雑費・休業損害・入通院慰謝料等を請求することができます。後遺障害部分では後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などが請求できます。その他にも重症の場合、後遺障害部分では将来介護料も請求が認められています。

症状固定した後は、基本的に治療費や休業損害等の傷害部分の項目を請求することができなくなるので注意が必要です。しかし、症状固定の時期をただやみくもに後にすればお得になるわけではありません。必要以上に長期に通院していると判断されるとその分の費用は認められない可能性もあります。

症状固定までの時期の目安は?

治療を行っても効果が得られないとされる症状固定かどうかの判断を下す大まかな目安は事故から6ヶ月程度です。

しかし、事故から6ヵ月というのはあくまでも目安です。個々の怪我の内容や度合いによって症状固定の時期は異なります。

なかには、事故にあってから1年以上経過して症状固定と判断されるケースもあります。

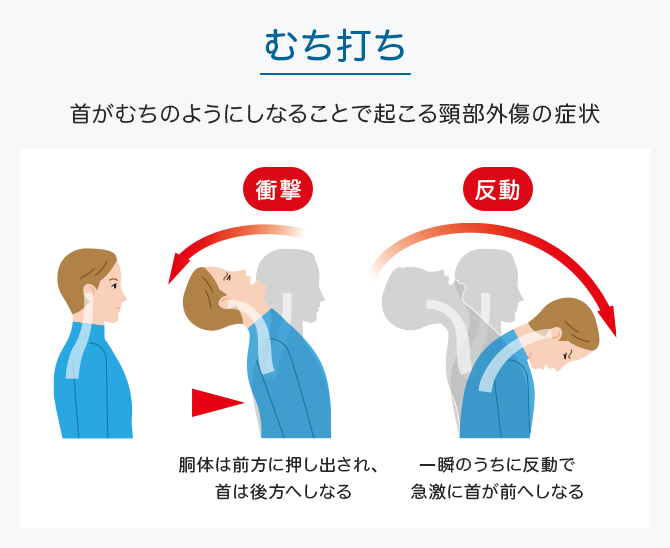

むち打ち症状の症状固定は6ヵ月~1年6ヵ月が目安

交通事故のなかでも、むちうち病状は客観的には捉えにくい障害です。むち打ち症状は気持ち悪さや頭痛、首の痛みなど主観的な症状が主になります。

むち打ち症状の場合、後遺障害等級認定の際には受傷時の状態や治療内容、症状の経過等が重視される傾向があります。そのため、むち打ち症状の場合は事故から6ヵ月~1年6ヵ月の治療期間を経て症状固定となることが多いです。

こちらも読まれていますむちうちとは?交通事故でむちうちになったら支払われる慰謝料の相場は? 交通事故では「むちうち症」になることが非常に多いです。むちうち症になったときの慰謝料の相場や、損をしないための対処方法を...この記事を読む

骨折の症状固定は6ヵ月~1年6ヵ月が目安

交通事故での骨折の場合、事故から6ヵ月~1年6ヵ月の治療期間を経て症状固定と判断されることが多いです。しかし、手術を要する骨折の場合は状況が変化します。骨折の部位やどのくらいの骨折かによって症状固定の時期は異なります。

こちらも読まれています交通事故で骨折したケースの慰謝料はいくら?過去の判例を元に解説 交通事故で骨折してしまうケースはとても多いですが、骨折にもさまざまな種類のものがあり、程度もいろいろです。骨折すると、後...この記事を読む

醜状(しゅうじょう)障害の症状固定は6ヵ月が目安

醜状障害とは、頭や顔、首といった日常的に人目に付く部分に、火傷の傷痕や組織陥没等の傷痕が残ってしまった場合のことです。症状はケロイド状やデグロービング損傷まで多種多様です。傷の大きさや深さによって異なりますが、基本的には事故から6ヵ月で症状固定となるのが一般的です。

こちらも読まれています外貌醜状~等級認定の基準は明確だが、逸失利益でトラブルが発生するケースも 交通事故で裂傷や擦過傷を負った場合、大きな傷が残れば後の社会生活に支障をきたす場合がある。後遺障害慰謝料だけではなく逸失...この記事を読む

高次脳機能障害の症状固定は1~2年が目安

高次脳機能障害とは、事故などで脳に損傷を受けて記憶力や注意力、行動力などに問題が生じた状態です。脳の変化やリハビリテーションの効果を考えた場合、最低でも1~2年間の経過を見る必要がある場合が多いです。交通事故の被害者が子供の場合は症状固定までに5~8年が必要なケースもあります。

複数の症状がある場合の症状固定

腕の骨折と全身の火傷など症状が複数ある場合は部位によって治療内容や症状経過が異なります。そのため、個々の部位によって症状固定時期も異なります。

保険会社が症状固定を打診してくる理由

保険会社は必要最低限の補償となるように症状固定を打診してくる

交通事故で怪我を負った場合、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定の時期にしませんか。」と打診されるケースが多くあります。なぜ保険会社は症状固定を打診してくるのでしょうか。

なぜならば、保険会社はあくまでも売り上げを上げていく必要のある営利企業であるからです。そのため、症状固定のタイミングをできるだけ早めて必要最低限の補償でとどめておきたいという思惑があるためです。

こちらも読まれています交通事故の治療費打ち切りは弁護士に相談すれば延長できる? 交通事故にあって通院が続いている中、保険会社から治療打ち切りを告げられたが、交通事故で負った怪我が治っておらず、まだまだ...この記事を読む

保険会社に手続きを委任すると保険会社基準の賠償金になりやすい

相手方の保険会社に症状固定や認定の手続きを委任してしまうと、審査に必要となる書類などは第三者の目には触れません。そのため保険会社の基準で賠償金が決定し、裁判によって認められる賠償金の基準である裁判基準を大きく下回った損害賠償額となることがほとんどです。

症状固定後は治療費が打ち切られてしまう

症状固定後は保険会社から支払われる治療費は打ち切りとなります。保険会社によっては一方的に治療を打ち切ってしまうというケースもあるようです。しかし、保険会社の一方的な治療費の打ち切りは、必ずしも症状固定を意味するわけではないため注意が必要です。一方的な治療費の打ち切りはあくまでも保険会社の判断です。

症状固定の時期を診断できるのは保険会社ではなく医師または裁判所です。そのため、まだ治療を継続する必要があると医師が認めており、なおかつ被害者自身も治療の継続を望んでいる場合は治療をそのまま続けることができます。

まとめ

医師が症状固定の時期ではないと判断したのにも関わらず、保険会社がこれを認めず治療費の支払いをストップするなどの対応をしてくると困ってしまいますよね。

治療費の支払いを止められるなどの症状固定扱いをされた場合、まずは保険会社に対してその理由の説明を求めます。

保険会社からの症状固定扱いであることの説明を受けても納得できない場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

症状固定を巡る保険会社との交渉は弁護士に相談を

弁護士に相談せずに自ら保険会社と交渉していくことも可能ですが、保険会社の担当者は交渉を仕事にしている、いわば「交通事故対応のプロ」です。

法律に明るくない素人がどう主張したとしても、論破されてしまう可能性が高いです。

症状固定のタイミングによって損害賠償額が変わってきます。

症状固定の時期については保険会社の言いなりにならず、弁護士に相談しましょう。

交通事故に強い【おすすめ】の弁護士に相談

交通事故一人で悩まずご相談を

- 保険会社の慰謝料提示額に納得がいかない

- 交通事故を起こした相手や保険会社とのやりとりに疲れた

- 交通事故が原因のケガ治療を相談したい